糖尿病は「血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が増加する病気」です。尿中に糖分が出るのでこのような病名になっておりますが、大事なのは血液中の糖分です。血糖値が高い状態が続くと、血管が障害されて合併症(主に腎臓障害、眼障害、神経障害)を引き起こします。糖尿病治療の目標は合併症の発症予防や進行を抑制することにあります。糖尿病にかかっていない人と同じ寿命や生活の質を保つことです。

日本では、糖尿病の罹患率が高まっています。2019年には、約960万人の日本人が糖尿病と診断されています。この増加は、日本の人口の老齢化や肥満の増加、不健康な食生活などが原因とされています。また、糖尿病は家族歴やストレスなどのライフスタイルの要因も発症リスクを高めることがあります。

血糖(ブドウ糖)は人間の主要なエネルギー源です。ブドウ糖をエネルギーとして利用するためにはインスリンというホルモンが必要となります。インスリンは、膵臓から分泌をされ、血液中から体の細胞にブドウ糖を送り込む働きがあります。糖尿病の原因は、このインスリンが不足している状態(インスリン分泌の低下)や、インスリンが足りていても正常に働かなくなっている状態(インスリン抵抗性の増加)です。

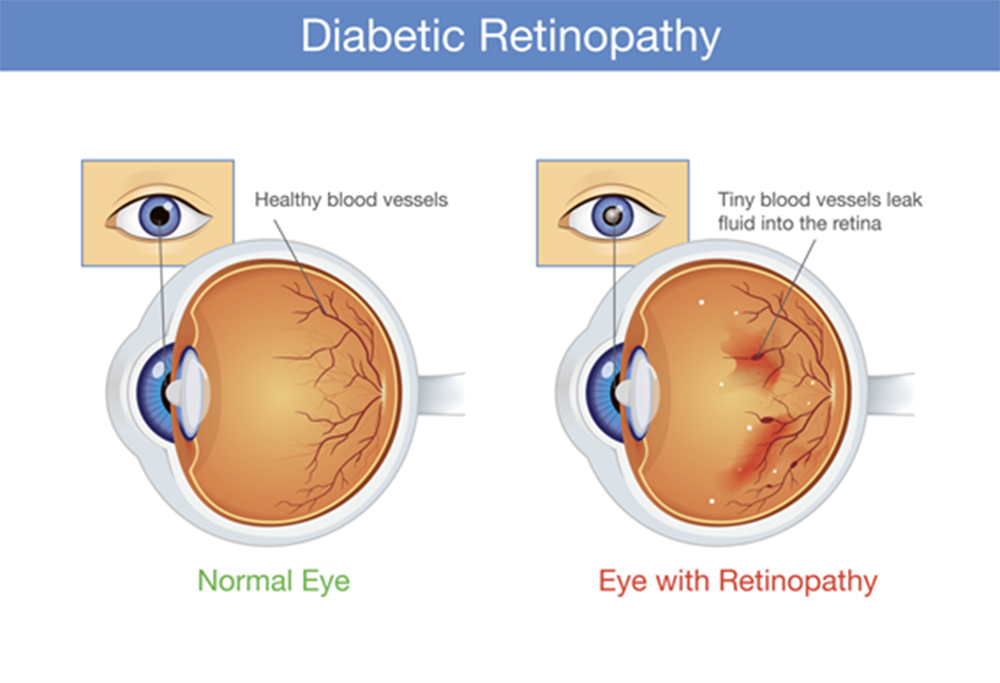

糖尿病の初期は自覚症状がないことが普通です。糖尿病が進行すると「喉が渇く」、「尿量が増える」、「体重が減る」などの症状がみられる場合があります。さらに、高いままの血糖は腎臓内部の血管を損傷させ腎機能障害を併発し、「足が浮腫む」こともあります。さらに、眼の奥の血管を損傷し、「視力低下」などの症状を引き起こすことがあります。加えて神経障害を引き起こすと「足のしびれ」、「温痛覚の鈍麻」などがあります。また、高血糖は免疫システムを損傷することがあり、これは感染症や皮膚疾患などの発症につながります。

糖尿病を診断するためには血液検査での「血糖」や「ヘモグロビンA1c」や「尿検査」を調べる必要があります。健康診断などでこれらの項目に異常がある場合は早めに受診して精密検査を受けるようにして下さい。糖尿病の状態を正確に評価するため、血糖値はもちろん、肝機能や腎機能やインスリン値を測定してインスリン分泌能とインスリン抵抗性を判断し正確な診断を行います。糖尿病の状態を詳しく調べた上で、状態に応じた予防法や治療方法を提案します。さらに、両親や祖父母の方に糖尿病の既往がある場合には、遺伝的な素因や環境素因の影響もありますので検査を受けられることをお勧めします。

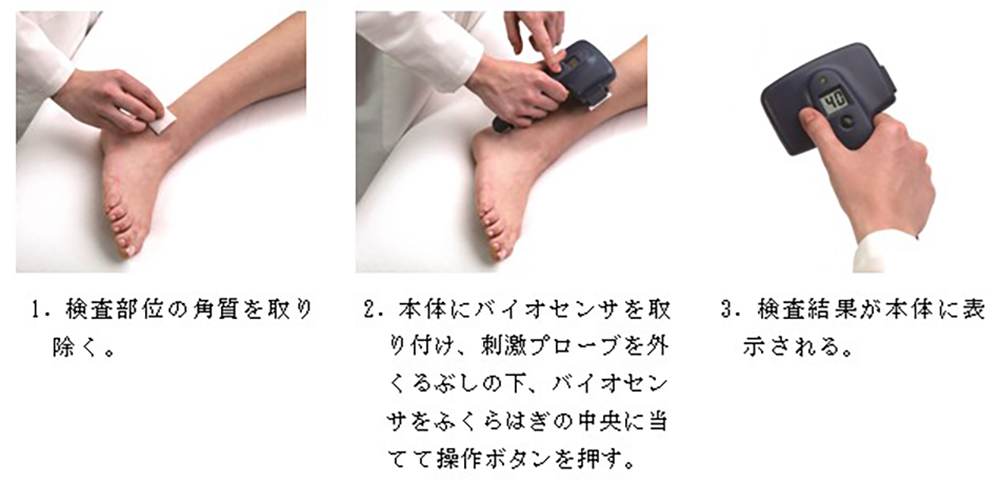

糖尿病治療の目的は合併症の予防と改善です。糖尿病の合併症には、大きく分けて「最小血管障害」と「大血管障害」とに分類されます。最小血管障害には糖尿病腎症、糖尿病網膜症、糖尿病末梢神経障害があります。糖尿病腎症の状態把握と治療のために定期的な尿の検査や採血検査を行います。糖尿病網膜症には当院には眼科専門医も在籍しておりますので眼科検査を定期的に受けていただきます。糖尿病性神経障害は診察室にて適切に診断をさせていただきます。大血管障害には心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症があります。これらの合併症の主原因は動脈硬化です。動脈硬化は糖尿病以外にも高血圧や脂質異常症や喫煙が関係します。このため糖尿病の治療以外の疾患も含めた総合的な管理が大切になります。大血管障害の病態把握のための動脈硬化の評価には頸動脈エコーや脈波(ABI/CAVI)を行っております。糖尿病性末梢神経障害の評価は、神経伝達検査装置を用いて評価します。この装置は末梢の感覚神経の一つである腓腹(ひふく)神経に電気刺激を与え、神経に興奮が伝わる速度(神経伝導速度)と大きさ(活動電位振幅)を測定し評価をすることができる装置です。1回あたり10秒前後で痛みも無く検査をすることができます。

神経伝達検査装置

糖尿病性末梢神経障害の評価の手順

糖尿病の治療はインスリン分泌能とインスリン抵抗性を評価して、状態に応じた治療を行います。糖尿病の治療は、血糖値を正常に近づけることですが、その目的は糖尿病の合併症予防と進行抑制にあります。このため治療を継続していくためには、治療の目的をしっかり理解して頂くことと定期的な検査を受けることが重要になってきます。

糖尿病の治療の最初のベースになることは食事療法と運動療法です。日々の摂取している食事内容や運動のことなど診察室で是非お話しください。患者さんの生活環境や職業や家族構成やペットのことなどなどを考慮しながら、無理なく継続できる食事療法と運動療法を相談しながら御提案をします。当院では、外来にて管理栄養士さんによる食事療法の相談を受けることも可能です。月に1日程度の予約制です。一度相談すると生涯ためになる相談をすることが可能ですのでぜひ受けてみましょう。当院ではシェイプアップ外来で肥満を改善するための処方も可能です。そして、食事療法と運動療法で効果が不十分な場合は早めに治療薬をお勧めします。糖尿病の治療薬は目覚ましい進歩を遂げており、個々の状態と希望を考慮して最適な薬を選択することができるようになっています。早めでかつ適切な治療を開始すれば、かつてのようにインスリンを注射することなく、良好に糖尿病を治療することができ、糖尿病にならなかった場合と同様の暮らしを継続することができるようになります。また、糖尿病の治療を開始したからといって生涯続けていくことにはなりません。ベースの食事療法と運動療法を適切に行い、生活全般を改善することで内服薬を減らし、さらには「内服薬なし」にすることもできます。

代表的な治療薬について説明します。インスリン注射も糖尿病治療には必要な場合もありますが、当院では経口内服薬のみでも良好な経過の患者さんも多くおられます。

| 機序など | 膵β細胞膜上のSU受容体に結合しインスリン分泌を促進し、短時間で血糖を低下させます。インスリン分泌能が保たれているのですが、食事療法や運動療法によっても良好な血糖コントロールが得られない場合に使用します。インスリン抵抗性が強い患者にはよい適応とはなりません。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 少量でも低血糖を起こすことがあります。高齢者では注意が必要です。肝・腎障害のある場合は、遅延性低血糖をきたすリスクがあるので注意を要します。体重増加をきたしやすいとされています。 |

| 機序など | 膵β細胞膜上のSU受容体に結合しインスリン分泌を促進し、服用後短時間で血糖降下作用を発揮する。SU薬に比べて吸収と血中からの消失が早いため、食後高血糖のよい適応です。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 一日3回必ず食直前に内服する必要があります。食前30分投与では食事開始前に低血糖を起こす可能性があります。肝・腎障害の患者では低血糖が遷延することがあります。 |

| 機序など | DPP-4選択的阻害により活性型GLP-1濃度および活性型GIP濃度を高め、血糖降下作用を発揮します。血糖コントロール改善効果に比べて体重増加がしにくいとされています。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 腸閉塞や天疱瘡を発症する可能性があります。 |

| 機序など | 膵臓からのインスリンの分泌促進する働きと、グルカゴンを抑制し高血糖を改善します。また、胃に作用して満腹ホルモン(レプチン)の分泌を促し食欲を抑制し肥満を改善します。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 腹部膨満感、嘔吐を発症する可能性があります。内服薬の場合は食事開始30分前には内服する必要があります。 |

| 機序など | ミトコンドリアに作用をして膵臓のβ細胞を刺激してインスリンの分泌を促します。また、細胞内での活性酸素の発生を抑制してインスリン抵抗性も改善させます。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 消化器症状をおこすことがあります。 |

| 機序など | 肝臓での糖新生の抑制が主たる作用機序ですが、消化管からの糖吸収の抑制、末梢組織でのインスリン感受性の改善効果も有しています。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 重篤な副作用として乳酸アシドーシスがあります。肝機能や腎機能障害がある場合、脱水状態の場合には慎重な投与が必要です。ヨード造影剤を使用する場合には、使用前後で投与中止が必要です。 |

| 機序など | 筋肉・肝臓や脂肪組織でのインスリンの働きを高めます。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 水分貯留傾向となるため、浮腫や心不全に注意が必要です。海外の試験では骨折の頻度上昇や、膀胱癌のリスクを高めたと報告されています。 |

| 機序など | 小腸での糖の吸収を遅らせることで食後の血糖の上昇を抑制します。血糖コントロール改善効果に比べて体重増加がしにくいことや低血糖を引き起こす可能性は低いことがあげられます。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 必ず食直前に服用する必要があります。腹部膨満感、放屁の増加、下痢などの副作用があります。 |

| 機序など | 腎臓の近位尿細管でのブドウ糖の再吸収を抑制することで、尿糖排泄を促進し、血糖低下作用を発揮します。体重低下が期待できる特徴があります。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 尿路感染症や脱水に注意が必要です。 |

| 機序など | 膵臓からのインスリンの分泌促進する働きと、グルカゴンを抑制し高血糖を改善します。また、胃に作用して満腹ホルモン(レプチン)の分泌を促し食欲を抑制し肥満を改善します。 |

|---|

| 機序など | 上述のGLP-1受容体作動薬に加えてGIP受容体作動薬の効果があります。 |

|---|---|

| 注意点や副作用 | 腹部膨満感、嘔吐を発症する可能性があります。現在(令和5年12月)は週に1回注射のみで内服薬はありません。 |

| 機序など | 不足しているインスリンを皮下注射で補います。 |

|---|

糖尿病診療の目標は、合併症である血管障害の進展を防止して日常生活の質(QOL)を維持し健康寿命を確保することです。今後も当院は、早期の診断、適切な治療、生活の支援を施行し、皆様がよりよい人生を構築することを応援いたします。